Une histoire naturelle

Jacopo Rasmi

S’il est possible de définir une capacité quoique fuyante d’écriture photographique, une sorte de mouvement narratif et spéculatif par la composition des images, il faudra aller en chercher les éléments dans les rapports spatiaux et temporels. Cela vaut autant pour le contexte éditorial que pour celui d’une exposition. L’histoire et la pensée que dessine Ethica s’appuie ainsi sur des choix de cadrage impliquant des distances, des angles ou encore des ampleurs du champ visuel (rapports spatiaux) ainsi que sur une certaine disposition successive et donc inévitablement chronologique des images (rapports temporels). Par ailleurs, la résonance cinématographique qu’on peut deviner derrière ces termes n’est pas si étrangère à l’esthétique des images découpées systématiquement en plusieurs tableaux par l’auteur jusqu’à l’évocation d’un ruban de photogrammes se déroulant à travers les pages. Mais qu’est-ce qui pourrait être mis en mouvement, en termes de récit et de réflexion, dans la séquence de photographies du recueil ?

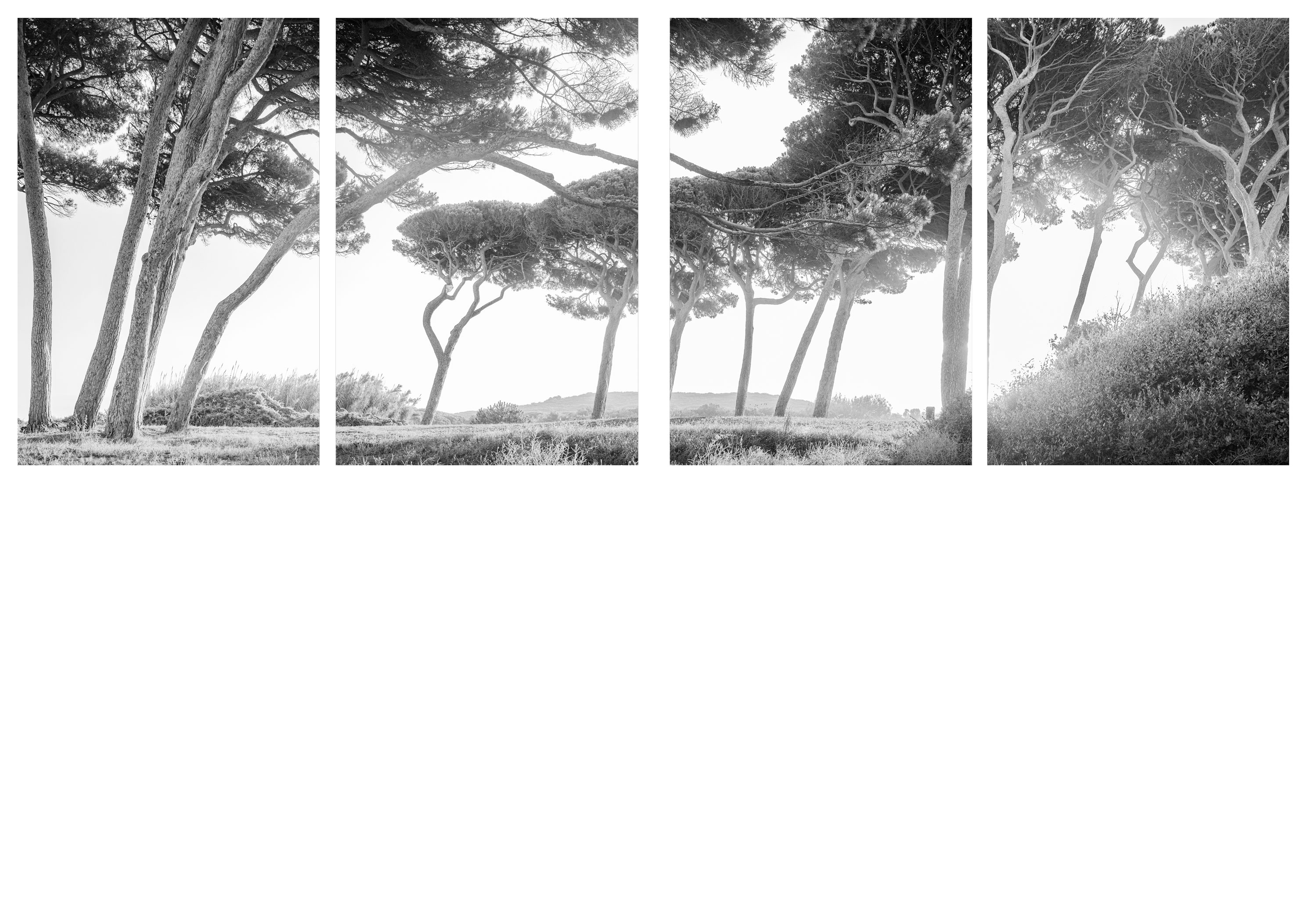

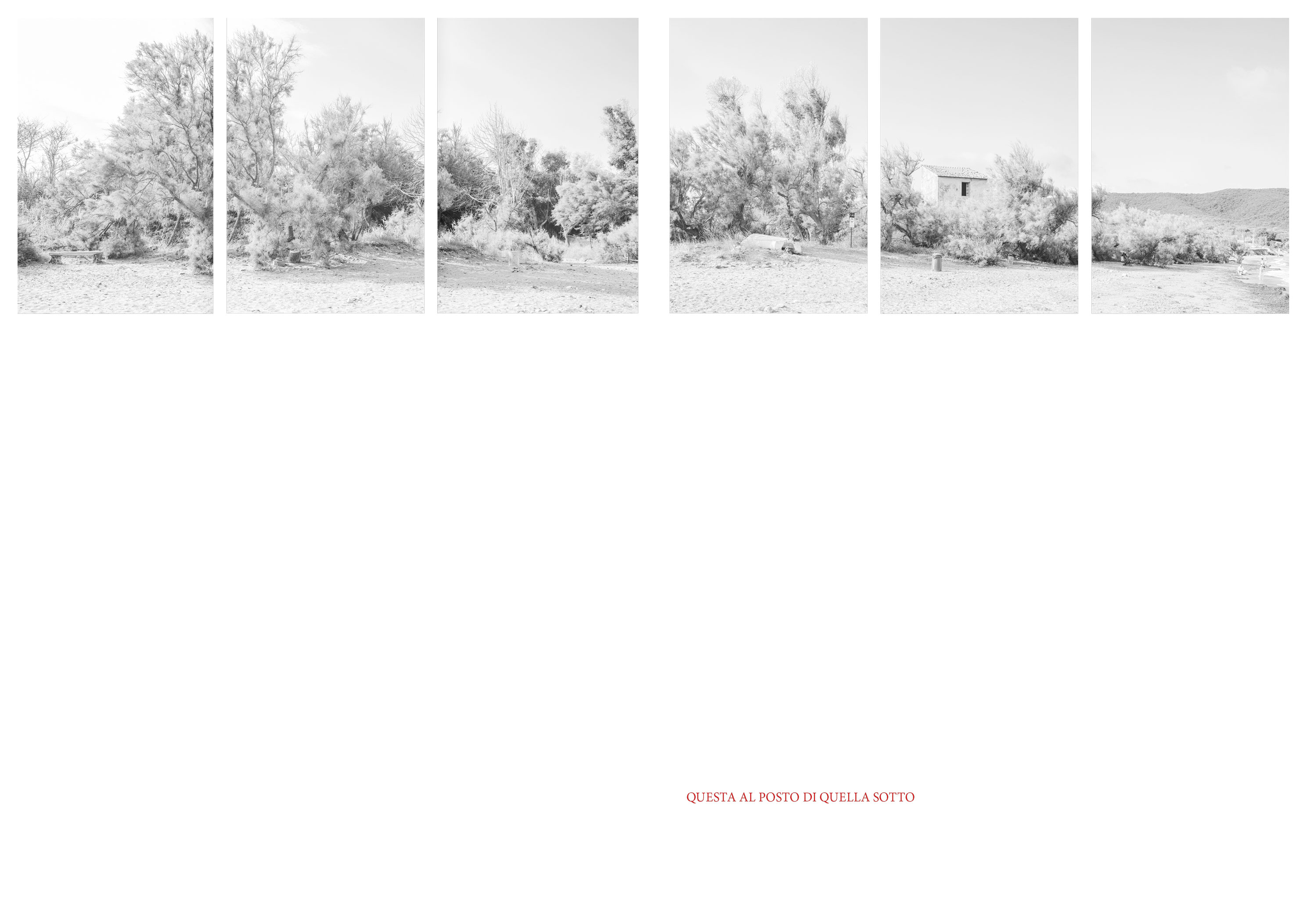

On atterrit dans un monde végétal, météorologique et minéral, où règnent les lignes nettes et sinueuses des pins maritimes à côté des écheveaux organiques du maquis, contre les traces aériennes du ciel. Ces éléments ne sont pas le fond d’une quelconque figure protagoniste au premier plan, d’une certaine action qui saisirait l’attention. On dirait plutôt que le milieu dans son ensemble – et les arbres en particulier – se fait le protagoniste de l’image : celle-ci est taillée sur la présence environnementale, l’œil de l’appareil convoque et observe ce corps collectif, avec une curiosité spécifique pour ses composantes végétales. Que la photographie soit l’espace où devient perceptible un fond sensible faisant l’objet d’une négligence routinière, c’est la conviction que Luca Nicolao met à l’œuvre régulièrement dans ses opérations créatives. Mais cette fois, en sortant de l’environnement architectural qui constitue son terrain de prédilection, il s’aventure dans des paysages moins urbains. S’il s’agit en général de saisir et d’exposer une présence fugitive du lieu (genius loci), ici il est plus spécifiquement question de retenir quelque chose qui anime – et envoute presque – le contexte forestier d’une pinède (genius luci).

Le regard feuillette et traverse en éclaireur cette planète silencieuse, aucun signe de vie humaine : le noir et blanc semble nous inviter à croire à quelque chose de primitif, qui précède notre espèce, une sorte de réminiscence préhistorique, un univers fossile. Et si ce n’est pas une planète étrangère mais plutôt un lieu éminemment terrestre, les bribes de côtes entraperçus feraient penser à une île perdue quelque part dans le temps et dans l’espace. Avant l’humain, ou encore après lui : l’extinction, l’effondrement n’est pas à exclure et des quasi-ruines viendront étayer le doute. Il peut aussi bien se faire, suivant l’ordre de la Nature, que l’humain existe, qu’il peut se faire qu’il n’existe pas – on cite. Débordements exotiques de l’œil et de la tête, déjà prêts à s’embarquer dans une rêverie fantastique bercé par Swift, Butler, Dafoe et compagnie. Nous voyageons au pays de ces géants fantasques et perchés, au corps subtil et à l’imposant couvre-chef, que sont les conifères méditerranéens.

Un accident arrive, il doit arriver dans chaque conte boisé : quelque chose se manifeste. Une étrange bestiole apparait, elle se faufile empressée et discrète au bord de l’image, en bas de notre champ visuel magnétisé par le paysage végétal. Ce sont des présences humaines, qui s’insinuent au pied des silhouettes imperturbables des sapins maritimes : on dirait les jeunes protagonistes égarés d’une de ces nombreuses fables qui nous ramènent dans l’espace métamorphique et refoulé des forets. Des petits Chaperons Rouges, des Petits Poucets… Ces présences humaines poussent soudaines et colorés, comme des champignons aux premières pluies. A-t-elle, cette espèce, le destin éphémère et fragile qui accompagne l’espèce fongique, qui sait : comme elle apparait, elle peut aussi s’éclipser – et on terminera la séquence, en effet, par un retour au monde des plantes dépouillé de l’humain.

Mais ce n’est pas la mauvaise saison qui sonne à la porte avec ses intempéries, c’est plutôt le temps solaire des vacances. Maintenant, le ton change rapidement : de l’ambiance impassible et silencieuse, de l’allure austère et presque sacrée du monde des plantes et de l’air, nous voici projeté dans l’atmosphère triviale et profane de la – si humaine – sortie à la plage en famille. Là, s’il y a un peu du cinéma, alors c’est un film à la Jacques Tati : cadrage distancié, plans larges et paysagers, figures humaines anonymes dans leur fourmilière d’interactions, qu’on mate de loin avec un sourire au coin de la bouche. L’humour ne grince pas amer, ni il n'attaque féroce. Les images chatouillent le regard, suscitent une ironie attendrie pour ces figures dont la vacance pourrait s’entendre comme le manque d’une errance. À moitié perdu dans le milieu qui l’enveloppe dans le cadre ample de la photographie, la société du dimanche qui se réunit pour une baignade et un peu de bronzage constitue une drôle de parodie de le communauté politique évoqué par le texte philosophique. Une grande partie du comique très jouissif que vibre dans cette éditoriale se génère précisément au niveau de l’aller-retour – à la fois énigmatique, parfaitement harmonique et en contradiction électrique – entre la photographie et la sentence abstraites.

Tellement risible et parfaitement naturelle, cette humanité en vacances, au repos. Probablement aucun geste incarne autant le désir réflexif de toute vie naturelle – au-delà de tout principe et but généraux – de prendre soin de son existence afin de le préserver : ce dont les actes de se nourrir ou de se reposer sont les signes primordiaux. La baignade avec transat et magazines (sans oublier le piquenique) – rituel si italien – représente le déploiement plein et spontané du conatus de l’espèce. Alors, une résonance harmonique semble se mettre en place entre l’existence paisible et inéluctable du paysage initial et le désœuvrement vacancier des habitants de la plage : ces êtres humains ayant abandonné toute prétention frénétique, pleinement voué à un exercice de néotenie – enfantin, donc – glissent ainsi dans le paysage naturel avec la même douceur des couleurs qui trament les images. Ce qui se perd, au milieu du bois, c’est le fil de l’Histoire, celle humaine. Ainsi l’humain peut se relâcher, se perdre lui aussi au sein de la nature. Comme dans un éternel congé, on évapore dans une infinité naturelle plus vaste, dont l’absence de fin ne nous renvoie aucunement au distant et au céleste, mais à l’existant et au présent.

Une espèce d’égalité s’installe entre ce qui environne et ceux qui sont environnés, à la place d’une tension potentielle que nous étions déjà en train de suggérer. L’éventuel empire que l’être humain fantasmerait d’établir au sein de l’empire naturel (ce que l’Ethica tentait de déjouer avec sa sagesse géométrique) devient ici un empire de glacières et de parasols : aucune revendication impériale et colonisatrice semble subsister auprès de cette humanité qu’on observe presque à la loupe. Elle fond dans le naturel dans une grimace presque burlesque. Une esquisse d’éthique environnementale se dessine dans l’histoire et la pensée qui se montrent entre les images de Luca Nicolao et les extraits de Baruch Spinoza. Une ethica ecologica more photografico demonstrata.